陶瓷修護工藝的四大價值:保存歷史與美學的關鍵

陶瓷的前身是土器,用於烹煮和儲存,原始人類在使用火的過程中發現泥土經過燒烤後會變硬,從而發明了製陶的方法,因此,陶瓷可以說是人類歷史上古老的工藝創作技術之一。隨著技術的發展,陶瓷工藝品的種類和用途大大增加,從日用器物如碗、盤、杯、壺,到建築材料、衛浴設備、機械工具、醫療器具等各個領域,都能看到陶瓷的應用。

陶瓷的特性與應用

製作陶瓷的原料來自大自然的土石礦物,將礦物黏土粉碎,加水混合後可任意成形,燒成後的陶瓷器皿具有堅硬、耐高溫、不生鏽的優點,應用領域十分廣泛。陶瓷可以依據原料成分不同和燒製溫度高低,分為陶器和瓷器,兩者適合製作的器物特質有所不同,我們通常可以透過觀察外觀、觸感、敲擊聲音以及光線照射來判別它們。

陶器:陶土質地較粗糙、顏色較深,常用於製作水缸、酒甕等。而陶土製成的器皿不透光,不論厚薄,光線都無法穿透。敲擊陶器時,聲音低沈而混濁。

圖:陶器

瓷器:瓷土質地細膩、顏色偏白,常用於製作食器或裝飾性物件。薄瓷器或骨瓷製品*具有透光性,在燈光照射下會隱約透光,能用於製作陶瓷燈罩。敲擊瓷器時,聲音清脆響亮,帶有金屬音。

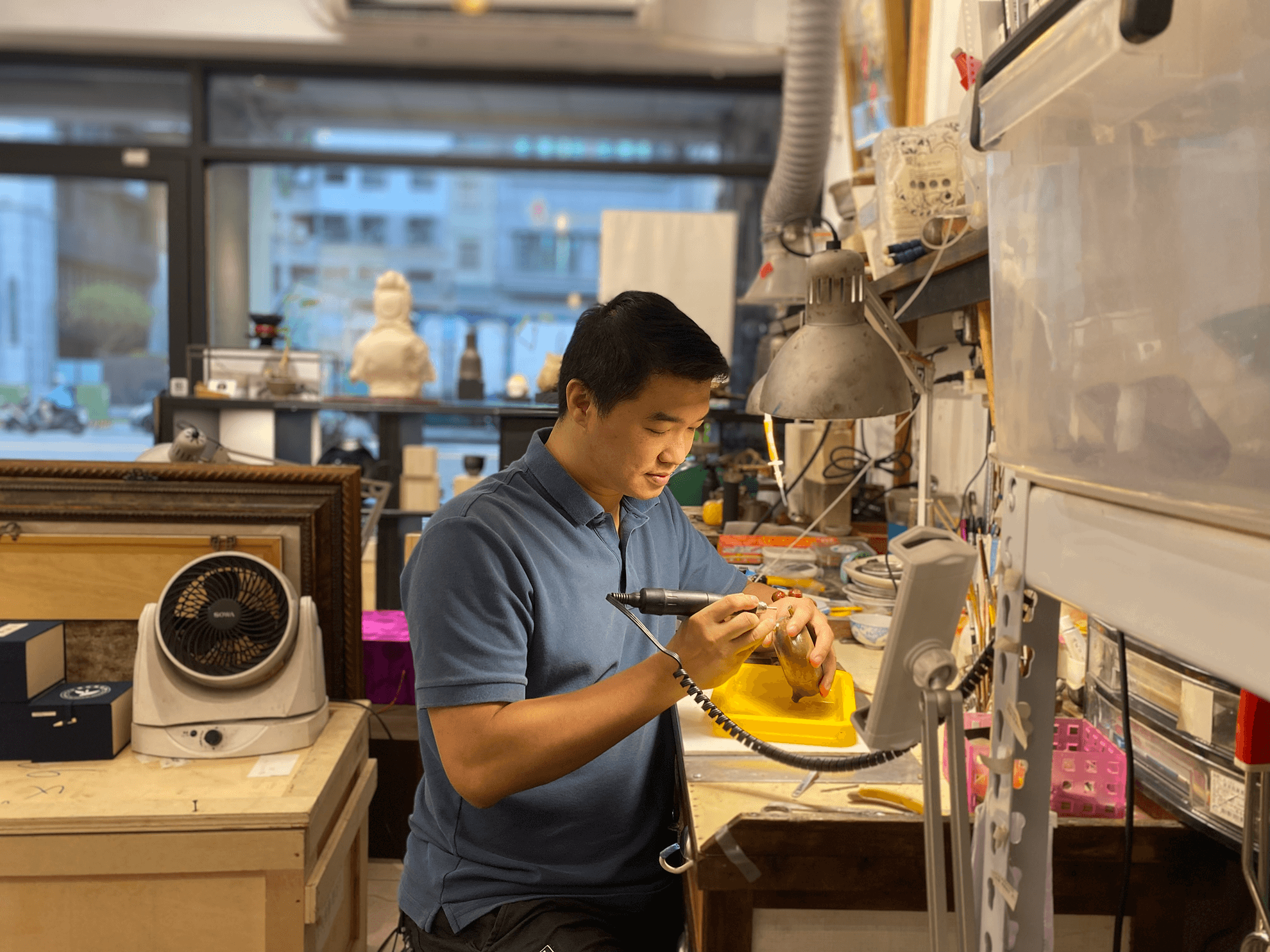

圖:創作者-王元德 Wang,Yuan-Te

作品名-薄瓷心器

得獎獎項-2021臺灣工藝競賽 三等獎

此外,陶瓷也具有電氣絕緣特性,因此高壓電輸送線路上的絕緣碍子是用陶瓷製成的;而陶瓷硬度高且具耐磨性和耐酸鹼的特性,近年來常應用於醫學上,如陶瓷義齒和義骨等。

陶瓷工藝修護的價值

陶瓷雖硬度高,但害怕撞擊、重壓,在日常使用中難免碰撞、不小心摔落或遇到地震等自然災害,也可能因為使用習慣不佳導致沾附灰塵或黏著物等等。因此修護需求主要包括修補破損、淡化裂痕和去除附著物等,目的是還原工藝品的原始樣貌,恢復其使用或觀賞功能。以下簡述陶瓷工藝常見的修護價值:

1.歷史、美學與文化傳承上具有重要價值

例如,2017年於故宮展出的日本〈青花柳葉鳥紋盤〉在展廳內在未受外力影響下,脫離支架並破裂,東洋陶磁美術館川哲朗館長出於對故宮修復團隊專業能力的信賴,同意將〈青花柳葉鳥紋盤〉留在故宮進行修復,且指定採用日本傳統修復陶瓷器的方法ー「金繼」(又稱「金繕」)進行修護,而非博物館常見的「無痕修護」,是希望通過金繼,讓這次的修護能夠是一次「創作性」、富含「再造的意義」,將新的價值與歷史融入到作品中。在修護過程中,破損的瓷盤被重新黏合並上漆、敷上金粉,為其注入新生命,並留下寶貴的修護經驗,更深化了台日兩國在文物修護方面的合作,體現對歷史與文化的尊重。

2.市場經濟價值

做工精緻的陶瓷工藝品或文物,隨著時間推移變得更加珍貴,許多工藝收藏家為了做好典藏,願意投資於這些作品的保存與修護。

3.個人情感價值

有句台語俗諺:「補硘仔盤補人心」,其意義是修補不僅是器物上的缺損,更多時候是在修補人心中的記憶,像是經過修護的馬克杯,可以成為美麗的花器,延續其使用價值,更能保留我們與物之間的情感價值,並讓我們在生活中持續感受其美妙與意義。

4.永續價值

陶瓷因為其材料特性,老舊或破損的陶瓷不像金屬、玻璃或塑膠可以高溫融熔再利用,在生產過程中難免會產生許多無法使用不良品,這些廢棄的陶瓷也難以回收再利用,丟棄後也只能將其掩埋處理,造成嚴重環境污染。因此陶瓷工藝的修護與再利用不僅能延續歷史、美學、文化甚至個人價值,也能減少陶瓷的廢棄、降低土地的負擔,達成永續的生活價值。

#陶瓷品修護價值

#陶瓷種類

#陶瓷

*骨瓷製品:又稱骨質瓷,在燒製的瓷泥中添加了動物骨灰(豬、牛骨),以改善瓷器的玻化及透光度,加入動物的骨粉後,成品會較薄,手工上比一般的瓷器來的精緻。骨瓷是一種低溫軟性瓷,無法手工拉製,只能用模具旋製或注漿等工法生產。

.jpg)