從藝術創作到修護——陳奕桓|法藍瓷盤的修護

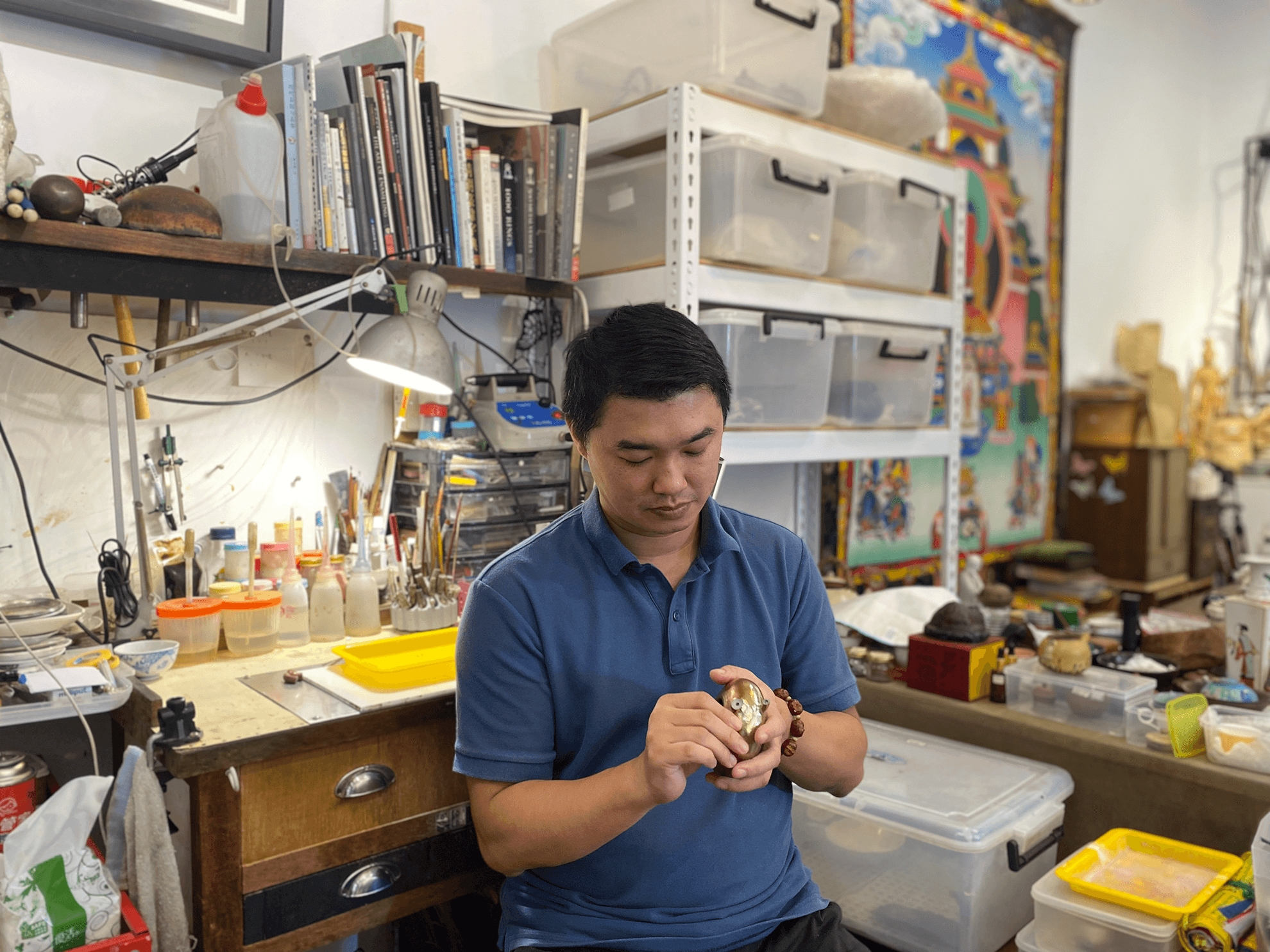

在高雄十全二路的一幢民房中,陳奕桓修護師的工作室悄然矗立,黑色的門店招牌寫著「沐貳日」三個大字。透過玻璃窗,裡面陳列著佛像和茶壺,讓人誤以為這是一家古董藝品店。進入店內,十多坪的空間被劃分為洽談的泡茶區和工作區,到處可見的是陳老師正在修護或等候修護的委託器物,每件器物上都貼著印有案件編號和名稱的標籤貼紙,以免忘記或搞混案件。

從藝術創作踏入修護

陶瓷修護師陳奕桓出身於藝術世家,父親是知名的石雕家,家中也經常舉辦篆刻、雕塑等傳統藝術的課程、學習聚會或交流活動。從小耳濡目染,也常有實作學習。在這樣的環境下,模仿和複製的能力似乎默默烙印成為他的能力。

他曾經因為課業不理想,差點被父親要求退學。「如果你只剩下個一學期可以讀書,要怎麼辦?出去工作的生存能力夠不夠?於是我就拼命向當時的老師學習金工,每節下課都拿草圖去請教老師,放學後留在學校做作品。」父親的告誡反而給予他突破人生階段的機會,也讓他日後在面對每一次的創作與委託時都全力以赴。

畢業後除了從事金工與陶藝創作,也曾在佛具修復店工作,後來因緣際會做起了家中接到的委託修護。因為他精心設想的修護方法總能讓客人感到滿意與驚喜,久而久之,口耳相傳;有愈來愈多藏家來委託陳奕桓,推波助瀾將他送上了修護的航道。

一個無痕修復的挑戰

陳奕桓的第一個無痕修護,是一件由清潔人員委託的法藍瓷盤。他在一次清掃意外中摔落了擺放在桌上的法藍瓷盤,導致一邊鹿角斷裂。「他告訴我,他在出入時有注意到這個盤子放在桌上,而且注意到那個角感覺很危險,但他還是不小心拐到他,掉了下來。盤子的主人看到時表情很茫然,因為那是限量版的。」他們到處打聽可以修護法藍瓷盤的人,最後從台北問到了台南的法藍瓷門市,才找到陳奕桓。

修護過程

陳奕桓在眾多的考量和評估後,估計需要半年的時間來完成這件修護,但是客人不斷的請託他縮短時程,最後提前在三個月左右修完交件。為了完全複製法藍瓷盤原有的色澤、紋理、質感,期望在修護後看不出修補痕跡。他展開了鉅細彌遺的修護過程:

- 加強結構:首先仔細觀察瓷盤的破損部分,尤其是鹿頭和鹿角的脆弱接點,確定了需要加強的關鍵點。接下來,製作支架,以固定支撐鹿頭和鹿角。

- 填補:在固定支架後,使用填補材料填補瓷盤內部的空隙,接著將黏著劑填補滲透到細小的裂縫中,增加整體的穩定性。

- 調配礦物顏料與修復色澤:修補完成後,調配填補顏色的礦物顏料,為了接近原有的色彩,他在紙上進行多次測試,然後再小心地將顏料塗抹到瓷盤表面。

- 塗抹保護層:最後,為了保護外觀,他在瓷盤表面塗上了一層薄薄的透明樹脂,形成保護膜。

因為是限量版的法藍瓷盤,陳奕桓特別擔心客人會用特殊的檢查方式來審度修護的結果;他笑著說,當初他還特地用紫外燈檢查整個瓷盤,確認肉眼難以察覺修護的痕跡。後來,當法藍瓷盤的主人拿回瓷盤時,說了:「看不出來有修護的痕跡。」這句簡單的話,不僅讓委託修護的清潔人員安心,同時也是對陳奕桓最好的肯定。

修護背後的智慧與感悟

「後來我都比照博物館的標準去看待無痕修護的案件,在特定的距離、角度,或是在櫥窗裡看不出修護的痕跡。」他認為,每個人審視的標準都不一樣,有些人可能會一直注意修護後的細節,在雞蛋裡挑骨頭。因此,他稱無痕修護是「商業修護」,否則會給予客人想像過多的空間。

時光與耐心的淬煉

陳奕桓說:「好的修護作品需要時間的等待,如同一個受傷的人,需要修復癒合的時間,也需要付出時間和精力,也可能需要專業的人協助,才再重新展現價值,器物也是如此。」對他而言,修護是一門需要時間和耐心的藝術,同時也考驗了修護師對材料的應變能力和對結構功能的深刻理解。他希望透過他的技術與能力,讓每一件經過他手的器物得以重生,甚至比原來更有價值。