不璃不器,生活亮麗——蕭銘芚|紀念獎盃的修護

蕭銘芚現任清華大學藝術與設計學系的老師,是國內著名的玻璃藝術家與工藝老師。自他年幼之時,愛物惜物的精神,便因家庭觀念,深植內心,造就他修理、維護物品的習慣。2017年,蕭銘芚在新竹市區的邸家藝文空間Dejia成立玻璃醫美中心,透過幫助民眾修護玻璃器物,推廣玻璃工藝的永續。

多年的修護經驗讓蕭銘芚的修護哲學,如同一片透亮的玻璃,折射出他對環境、物品和生命的理解。他相信:「沒有什麼樣的玻璃不能再成為器物。」這種信念不僅來自技術層面的自信,更體現了他對資源再利用與環境永續的堅持。蕭銘芚將信念具體化,創立了玻璃醫美中心,將自身精湛的玻璃工藝技法運用在修護器物,同時向民眾推廣環保永續的精神。他也將概念導入玻璃工藝的教學課程,為學生們播下永續的種子;這份愛物惜物的理念一直是他推廣教育的重要核心。在他的課堂上,學生不僅學會玻璃工藝的技藝,還學習如何將破碎的玻璃進行修補或轉化為美麗實用的器物。

紀念獎盃的修護

蕭銘芚分享,委託修護的玻璃器物,往往富有情感意義,有杯子、燈具、音樂盒、藝術品、紀念品、獎盃等,都是極具紀念價值的器物。例如,曾經有一位因意外打破丈夫珍貴獎盃的太太,獎盃象徵著她丈夫的榮耀與成就;她感到很內疚,也很惶恐,情急之下,找到了玻璃醫美中心和蕭銘芚進行修護。

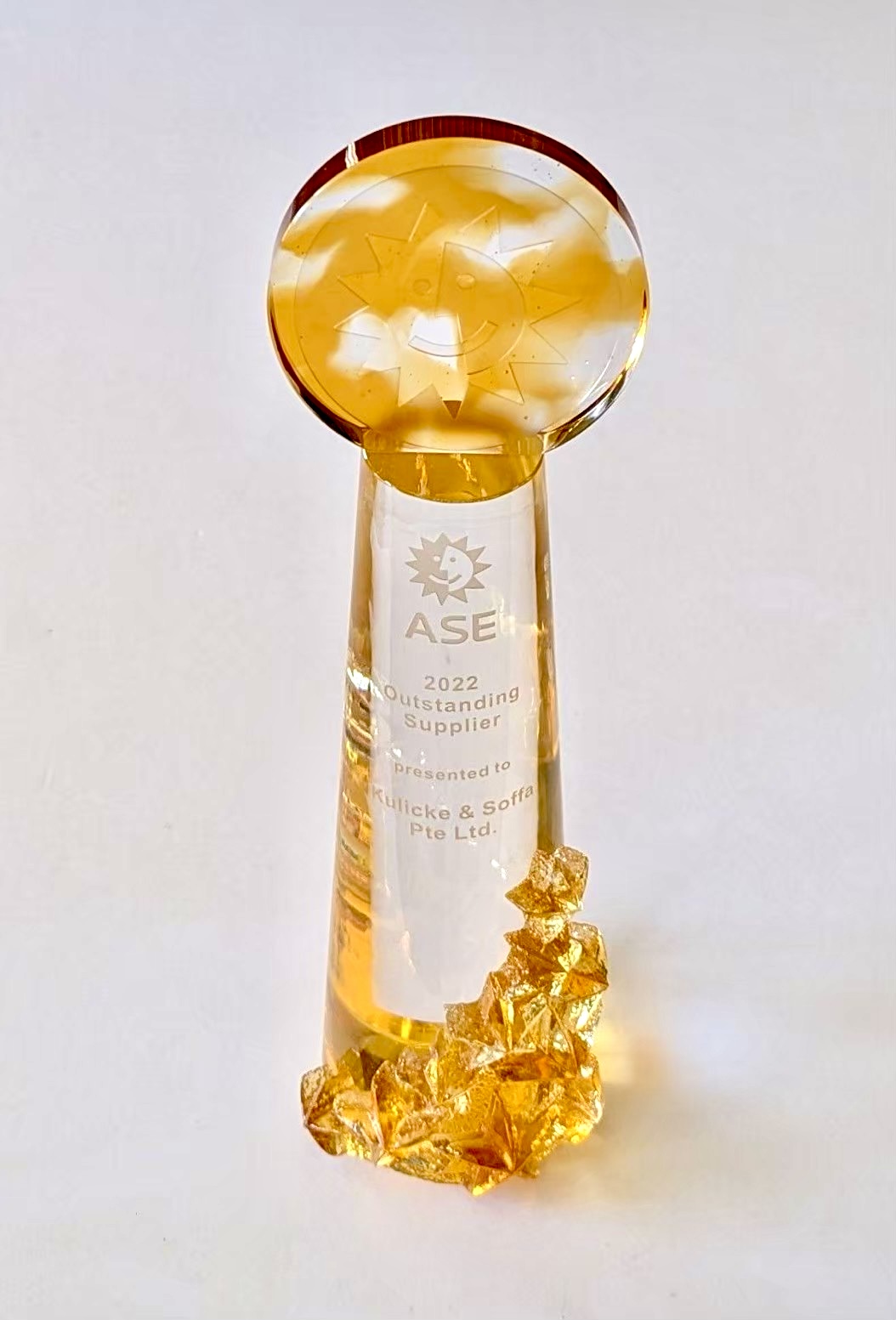

另外有一座玻璃獎盃,是委託人工作奉獻所得到的榮譽,委託人捨不得把損壞的玻璃獎盃丟棄,輾轉得知玻璃醫美中心的蕭銘芚能夠修護玻璃獎盃。這座獎盃頂端的圓形組件因為撞擊與盃身脫離,斷裂的接合面呈現不規則的形狀,由於斷裂處凹凸不勻,每個細節都需要精確調整,才能使圓形組件穩固地重新黏接回到盃身上。

修護步驟

1.研磨與拋光:蕭銘芚先修整破裂處,將圓形組件不規則的接合面進行研磨,研磨至黏合面的大小與盃身的黏合面吻合,再進行拋光;讓接合面光滑、平整,準備進行黏合。

2.刮除盃身殘膠:小心刮除盃身的殘膠,使黏合面乾淨。

3.黏著接合:他在黏合前先使用酒精清潔接合處,去除表面雜質。在圓形組件和盃身的接合面塗上鑄造用硬質UV樹脂。再照射紫外燈約5分鐘,使UV膠樹脂,確定組件與盃身牢固黏合。

修護者與原創者的心境

在無數次的修護工作中,同時擁有玻璃工藝家身份、教師、修護師三重身份的蕭銘芚,深刻體會到修護者與創作者心境上的差異。他認為,創作者是充滿激情的藝術家,透過無限的想像力和創造力,從無到有地賦予作品生命;而修護者則更像守護者,面對已經破碎或損傷的作品,在不過度干預器物本質的限制下,將其恢復原有樣貌;甚至是功能。修護者必須尊重作品的歷史與初衷,在技術與情感之間取得平衡,是有別於創作者;另一種延續生命與故事的藝術形式。

帶著這層延續生命與故事,以及他對資源再利用與環境永續的信念;蕭銘芚所到之處,總是提倡:「不璃不器,生活亮麗!」他認為各種材質都有回收再利用的可能,如果每個人都有環保意識和永續精神,整個人類的後續和地球的未來都會是不一樣的。對他而言,修護的過程,就是將那些原本破碎的器物重新帶回生活,讓它們從過去走向未來,繼續訴說它們未完的故事。